Sommaire

Le référendum d'initiative partagée se présente comme un mécanisme démocratique susceptible de redéfinir les contours de l'action gouvernementale. Ce procédé, en conférant aux citoyens un pouvoir d'influence direct sur les choix politiques, introduit une dynamique inédite au cœur de la vie publique. Découvrons ensemble comment cette procédure peut remodeler les décisions gouvernementales et renforcer la participation citoyenne dans les processus décisionnels.

Principes du référendum d'initiative partagée

Le référendum d'initiative partagée est une procédure qui illustre la démocratie participative au sein du paysage politique français. Cette procédure permet aux citoyens de jouer un rôle actif dans le processus décisionnel, en influençant directement l'action gouvernementale. Elle commence par la proposition d'une loi par au moins un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce qui constitue le seuil de soutien. Une fois cette étape franchie, la proposition est soumise au Conseil constitutionnel qui vérifie sa conformité avec la Constitution.

Après validation, la collecte des soutiens des citoyens est ouverte pendant une période de neuf mois. Si le nombre de signatures recueillies est insuffisant, la proposition est rejetée. En revanche, si le seuil de soutien est atteint, la proposition peut être soumise soit à référendum, soit examinée par le Parlement. Ce mécanisme souligne l'importance de la participation citoyenne dans l'élaboration des lois et la régulation de l'action gouvernementale, en donnant aux citoyens la possibilité de manifester leur volonté et d'orienter le destin politique de leur nation.

Impact sur la politique gouvernementale

L'influence citoyenne, par le biais du référendum d'initiative partagée, constitue un levier démocratique permettant de guider ou de modifier les décisions politiques. Cette forme d'initiative législative offre aux citoyens la possibilité de faire entendre leur voix concernant la législation et les projets de loi. À titre illustratif, ce mécanisme a pu, dans certaines circonstances, contraindre le gouvernement à revenir sur un projet de loi controversé ou à introduire un changement législatif reflet des aspirations populaires. Il constitue un contre-pouvoir significatif lorsqu'il est mobilisé efficacement, en témoignent les campagnes de signatures qui, lorsque le seuil requis est atteint, obligent les autorités à reconsidérer certaines orientations politiques.

Pour approfondir la compréhension de ce processus et ses effets sur l'appareil gouvernemental, cet article détaille le cas du référendum concernant la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP), un exemple éloquent où la mobilisation citoyenne a su interpeller le législateur et influencer le parcours d'un projet de loi.

Renforcement de la démocratie

Le référendum d'initiative partagée est un instrument qui se situe au cœur du renforcement démocratique en France. En offrant aux citoyens la possibilité de s'exprimer directement sur des législations ou des sujets de société majeurs, cet outil législatif favorise la responsabilisation citoyenne. En effet, à travers ce mécanisme, les électeurs sont appelés à jouer un rôle actif dans la sphère politique, dépassant ainsi leur statut de simples votants lors des élections traditionnelles.

L'implication citoyenne encouragée par le référendum d'initiative partagée permet de mettre en lumière les choix de société que doivent trancher les gouvernants. Elle reflète l'exercice de la souveraineté populaire, principe fondamental prévoyant que le pouvoir émane du peuple. Les principes démocratiques, tels que le pluralisme des opinions et le débat public, sont ainsi renforcés, car les citoyens participent directement à la vie démocratique et peuvent influencer l'orientation des politiques publiques.

Ce processus de démocratie participative constitue un vecteur de cohésion sociale et politique, rapprochant les gouvernés des gouvernants. La démocratie ne se limite donc pas à la délégation du pouvoir à des représentants élus, mais s'élargit à une expression directe et concrète de la volonté populaire. Les sociologues et politistes spécialisés dans l'étude de la démocratie soulignent que l'expérience du référendum d'initiative partagée, bien que complexe, est une avancée significative dans la mise en pratique des idéaux démocratiques contemporains.

Limites et défis du référendum

En dépit des intentions louables qui sous-tendent le référendum d'initiative partagée, plusieurs limites du référendum viennent entraver son efficacité démocratique. Parmi celles-ci, la manipulation politique s'avère être un obstacle non négligeable. Des acteurs influents peuvent orienter le débat public ou influencer le vote en faveur de leurs intérêts, détournant ainsi l'outil de sa vocation première qui est l'expression directe de la volonté populaire.

La complexité législative des questions posées aux citoyens peut aussi représenter un frein. L'exigence de clarté et de compréhension est capitale pour que les enjeux soient bien saisis par tous, sans quoi le vote pourrait ne pas refléter une décision éclairée. En outre, la problématique de la participation référendaire est primordiale ; un faible taux de participation peut remettre en question la légitimité du verdict référendaire. À cet égard, le quorum, soit le nombre minimum de participants requis pour que le résultat soit valide, est un paramètre technique qui mérite une attention particulière.

Concernant les défis à relever pour augmenter l'efficacité du dispositif, il est indispensable de renforcer les mécanismes de sensibilisation et d'éducation des citoyens. Il convient également d'assurer une transparence totale durant les campagnes référendaires pour éviter tout risque de manipulation. Enfin, adapter la législation pour simplifier les formulations et les procédures peut permettre de rendre le référendum d'initiative partagée plus accessible et donc, potentiellement, plus efficace.

Rôle futur du référendum d'initiative partagée

L'avenir politique du référendum d'initiative partagée semble prometteur en tant que mécanisme de contrôle populaire. Sa place croissante dans l'échiquier politique pourrait redéfinir l'interaction entre les citoyens et les instances gouvernementales, en offrant un moyen direct de remettre en question ou d'appuyer des décisions législatives. Sa pleine intégration politique nécessite une réflexion sur les moyens d'optimiser ce dispositif pour qu'il reflète véritablement l'intérêt général. Une optimisation démocratique pourrait consister en l'abaissement des seuils de signatures nécessaires pour déclencher ce type de référendum ou encore l'amélioration des canaux de communication entre les initiateurs des projets et le grand public. Pour que son évolution démocratique suive le rythme des attentes citoyennes, il est indispensable de considérer les recommandations de constitutionnalistes et d'experts en science politique. Ces derniers pourraient proposer des ajustements législatifs et pratiques permettant au référendum d'initiative partagée de devenir un outil plus accessible et représentatif du pluralisme démocratique.

Similaire

Comment choisir la bonne couverture pour votre audit énergétique ?

Comment choisir un abri pour poubelles avec toit arrondi ?

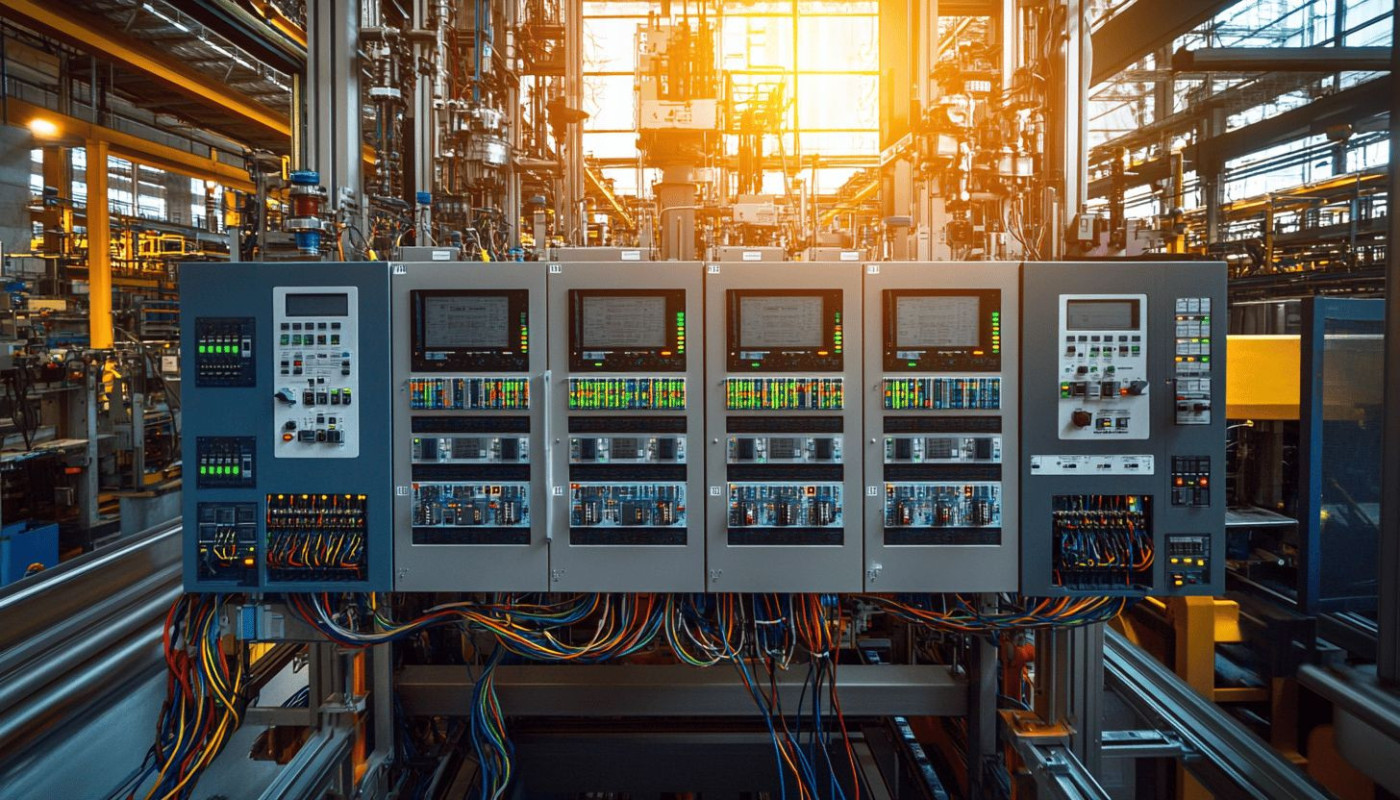

Comment les tableautiers industriels influencent l'efficacité énergétique ?

Optimisation fiscale : quelles stratégies pour réduire légalement vos impôts ?

L'impact des technologies d'intelligence artificielle sur les industries traditionnelles françaises

Comparaison de l'efficacité énergétique du photovoltaïque entre 2020 et 2025

Développement durable et profit comment les PME peuvent tirer avantage de l'économie verte

Implications juridiques des contrats intelligents dans les transactions commerciales

Stratégies pour augmenter la rentabilité des investissements immobiliers

Comment choisir un traiteur durable et socialement responsable pour son entreprise

Avantages des pépinières d'entreprises pour jeunes sociétés

Les avantages économiques de la domiciliation d'entreprise dans une grande ville

Stratégies pour un e-commerce plus écologique et sans déchet

Stratégies pour maximiser les avantages fiscaux des holdings en France

Les avantages écologiques et économiques de l'ameublement de bureau d'occasion pour les petites entreprises